в разговоре егора с директором совхоза выяснилось что прополис лечит

Калина красная (10 стр.)

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Вскормленный в неволе орел молодо-ой;

Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,

Кровавую пищу клюет под окном…

— Да там же черти! В бане-то… Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу… И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти… Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал…

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Ферма… Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Он хороший у нас. Хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

И они пошли с директором.

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Ну… как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг. Подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро… Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая… Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— Спасибо, батя! Не хочу.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

— Язву желудка лечит?

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

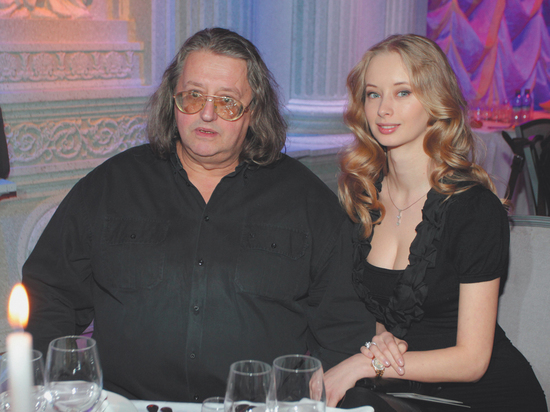

Тайна завещания Александра Градского: как поделят наследство певца

На него могут претендовать четверо детей и жена

Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в концертном зале «Градский холл». Тяжелее всего сейчас вдове певца Марине Коташенковой — ей предстоит одной растить двоих маленьких детей. Всего у Александра Борисовича их четверо — двое старших родились в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. Мы выяснили, как может сложиться судьба семейного наследства.

Как мы сегодня сообщили, за месяц до смерти Александр Градский женился на Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. Очевидно, понимая, что после перенесенного коронавируса его здоровье сильно ухудшилось, певец решил защитить любимую женщину и сыновей официальным штампом в паспорте.

Как будет происходить раздел наследства, нам пояснил адвокат Сергей Жорин.

Фото: Лилия Шарловская

— Бывшие официальные жены Градского могут претендовать на имущество без завещания?

— Жены, с которыми брак расторгнут, не являются наследниками ни первой, ни второй, ни третьей, ни десятой очереди. Исключение составляет только то обстоятельство, если с предыдущими женами имелось совместно нажитое имущество, но по какой-то причине супруги его не разделили при расторжении брака и если не истек срок исковой давности. Но я бы не влезал в эти дебри. Как правило, бывшие жены не являются наследниками.

— По закону кто является наследником?

— Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама.

— Значит, все четверо детей могут рассчитывать на одинаковую долю наследства?

— Если нет других наследников первой очереди, все они получают по одной четвертой наследства.

— Если Градский оставил завещание, но детей туда не вписал, тогда что?

— Если было написано завещание и, допустим, несовершеннолетним детям он ничего не оставил, они все равно имеют право на так называемую обязательную долю. Она равна половине того, что бы они получили без завещания, — это одна восьмая часть наследства. То есть обязательную долю они в любом случае получат.

— Дальние родственники музыканта могут на что-то претендовать?

— Если есть наследники первой очереди, то последующая очередность наследников ничего не получает. То есть сестры, братья, племянники покойного не могут ни на что рассчитывать. Опять же, если их имена не указаны в завещании.

— На счетах Градского большие деньги, есть машины, антиквариат. Это кому достанется?

— Деньги считаются наследственной массой. Все имущество, которое на момент смерти было у Градского, разделится между наследниками первой очереди, если не было завещания. Машины и антиквариат тоже входят в наследственную массу и делятся между наследниками.

— Чаще всего люди пишут завещание, когда понимают, что могут умереть?

— Мое личное убеждение, что завещание нужно писать тогда, когда у человека есть имущество и существует риск, что после его смерти может возникнуть спор между наследниками. При этом человек не обязательно должен болеть или готовиться к смерти. То, что завещание пишут на смертном одре, — ложный стереотип. Ведь брачный контракт не составляют, когда собираются разводиться. Наоборот, его люди составляют до вступления в брак, чтобы договориться на берегу.

— Где хранится завещание?

— Оно хранится у нотариуса, который его составил.

— Оно может потеряться?

— Сейчас существует специальная нотариальная база данных, куда вносят завещания. Вероятность того, что завещание существует и никто о нем не узнает — маловероятна.

— Человек, который пишет завещание, рассказывает о его содержании родным?

— Наследодатель часто не уведомляет родственников и не объявляет, мол, я оставил такое-то завещание, по которому вам ничего не достанется, а достанется все моей помощнице. Так не делается, чтобы не сеять панику и смуту. Еще существует практика привлекать к этому делу исполнителя завещания. Так называемого душеприказчика. Им может быть любой человек, которому завещатель доверяет, его имя прописывается в документе.

Выяснилось, зачем Градский из последних сил ездил на съёмки «Голоса»

Читайте нас в Google Новости

Солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, который был дружен с Александром Градским более 40 лет, в беседе с NEWS.ru объяснил, зачем народный артист России, мучаясь от последствий перенесённого коронавируса, из последних сил продолжал ездить на съёмки проекта «Голос». По мнению друга Градского, дело было не в финансовых обязательствах наставника шоу перед Первым каналом, а в его профессиональной ответственности и высокой требовательности к себе.

Градский никому ничего не был должен, все разговоры про неустойку, которую он якобы должен был бы заплатить в случае неявки на съёмки, — ерунда. У него всё было — материальное положение, положение в обществе, творческие заслуги, — отметил Зиёд Ишанходжаев.

Роковую роль, по мнению друга Градского, сыграли личная порядочность и ответственность музыканта.

Он слово дал, что отработает в проекте, — и слово держал. Мы, артисты, выросшие в СССР, считаем, что если зритель хочет видеть исполнителя — значит, тот должен быть, в каком бы состоянии ни находился. Мы — советские артисты — так жили и живём, — добавил солист группы «Учкудук».

Ишанходжаев признался, что знал о серьёзных проблемах Градского со здоровьем и призывал его обратиться к врачам, отложив работу.

Он отмахивался: «Успею к врачам». У него не то чтобы не хватило силы воли взяться за себя — просто на это нужно время. А он слишком занят был, — рассказал друг покойного наставника «Голоса».

Ишанходжаев с ностальгией вспомнил, как в 1970-е и 1980-е выступал в сборных концертах вместе с Александром Градским, Людмилой Зыкиной и Иосифом Кобзоном. По его словам, тогда «артисты были, как одна семья. Никакой конкуренции, зависти — все были заняты общим делом, творчеством». Зиёд признался, что на следующую ночь после смерти Градского ему приснился Кобзон.

Я ему во сне сообщил, что Градский умер. Иосиф Давыдович в моём сне ужасно расстроился, сказал: «Вот опять лучшие уходят». Действительно, лучшие. Очень жаль. Градский незаменим, — резюмировал коллега и друг артиста.

Ранее сообщалось о том, что на запись последних выпусков шоу «Голос» с участием Александра Градского наставника приносили уже на носилках. Однако ложиться в больницу артист не торопился.

Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

В разговоре егора с директором совхоза выяснилось что прополис лечит

— А мы куда торопимся-то?

— Я хочу, чтобы мы песню спели.

— Э-э, это мы сумеем!

— Взяли коньяк!

Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.

— Налили по полстакана. Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!

Выпили.

— Песню! — велел Егор.

— Мы же не закусили еще…

— Начинается… — обиженно сказал Егор и сел. — Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели.

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы.

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуси, я моментально под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил… Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чо!

— Нет, наверно, если он говорит, что ночует там…

— Да он наговорит, только развесь уши.

— Я думаю так, — решил старик, — ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба, — Ночую, говорит, здесь на диване…

— Да все учериждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха. — Вы чо? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет…

— Ну, мама.

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама»! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить, — тормошил он лысого мужика, — а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

Вечерний зво-он,

Вечерний зво-он…

Вечерний зво-он,

Вечерний зво-он…

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро… — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Петро достал из кармана старых галифе два стакана.

Помолчали.

— Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого… Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой… нормальный пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Сижу за решеткой

В темнице сырой… —

Вскормленный в неволе орел молодо-ой;

Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,

Кровавую пищу клюет под окном…

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней, — у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так… — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись. — Люба засмеялась. — И не боятся ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь. Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то… Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу… И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти… Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал…

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Да-да-да, — притворно посочувствовал Егор, — прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-е. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма… Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они… коровы-то, — повторял он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют… — Егор помолчал… И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается… Вот… А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще… Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался, этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша…

— Брось, — сказал Егор. — Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как… — Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно и чуть стесняясь погладил ее по спине. — Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет… Кому?

— М-гм… — Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. — Кошмар. — Все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. — У нас был. — Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской похожей, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас. Хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — Директор крепко тряхнул руку Егора. — Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер, — не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— У него еще паспорта нету… — Гордость Любина угасла.

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

— Егор! — заволновалась Люба. — А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение, и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся.

— Поехали, — сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба. — Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете… Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно… Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий… Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. — Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да, — сказал он. — Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну… как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так… Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстуке… — Егор посмотрел в зеркальце. — Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы — хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо. — Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут… пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри. — И директор ушел.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг. Подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро… Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая… Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди. — И дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще, — приветливо говорил дед. — Чай, по дороге. То и дело ездите туг.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот… — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. — Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей, иначе.

— Язву желудка лечит?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слыхал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба, — сказал директор, — а сам съездишь в Сосновку — здесь, семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч…

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет… — Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый… Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но… Вот мне уже сейчас плохо — я пойду.

И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как… Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить… Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать… Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок…

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты. — сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок… Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу. Отошел и полюбовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку… И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог… Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы… Вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да… Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это… поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да… Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки…» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придтить. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей… Этого пьянчужку нанесло — насилу отбрыкались.

— Да, да… С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже… это смотрю — прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгай изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро приедет?

— Петро-то? Счас тоже должен приехать… Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это… на чистом-то воздухе дурак согласится работать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю… Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед. — Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай…

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще, куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка, — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда…

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал… я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну… Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь… Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы… это, с племянником. Ну, и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме… Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета… Нет, не из сельсовета, а из рай… этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяют условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»…

— Вот увидишь.

Дальше Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку.

— Молчи, молчи. Делай как знаешь, не спрашиваю.

— А что закричал… прости, — еще сказал Егор. — Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленый и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору… Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, разузнать все, — сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне плотют двадцать рублей… — Она снизу, просто посмотрела на Любу. — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах… Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.