вертинский матросы о чем песня

Умный Пьеро: зачем Александр Вертинский сочинил песню о Сталине

Ровно 130 лет назад, 21 (9) марта 1889 года, родился Александр Вертинский. Его «дорога длинная» началась в одном из красивейших городов Российской империи — в Киеве — и прошла извилистым путем через революцию, эмиграцию, полупризнание на Родине к посмертной неувядающей уже более полувека славе. «Известия» вспоминают биографию самого «ненародного» русского артиста ХХ века.

Он рано остался без родителей, быстро повзрослел и отверг всяческую муштру. Его исключили из пятого класса гимназии — за скверную успеваемость и плохое поведение. Вскоре он стал завсегдатаем кафе, демонической личностью и вообще начинающим гением. Вертинский вспоминал: «Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вел себя я вообще довольно странно. Выработав какую‑то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьезных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определенной цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял еще и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но, пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода».

Он актерствовал, искал себя. В 1912 году опубликовал несколько декадентских рассказов, к которым киевская публика отнеслась благосклонно. Мечтал сыграть Барона в «На дне», но в Художественный театр его не приняли: Станиславскому не понравилась фирменная картавость будущего шансонье.

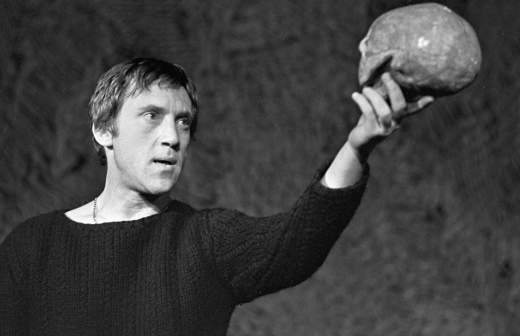

Я не знаю, зачем.

Успех пришел к нему в 26 лет — с эстрадной программой «Песенки Пьеро». Он вышел на сцену как оживший герой блоковского «Балаганчика». При макияже, в мистическом лунном освещении. И представил публике странные песни, помогая себе выразительными движениями «поющих рук». Блок сильнее других повлиял на мировоззрения Вертинского, на его эстетику. Но многое он позаимствовал и у Игоря Северянина, который как раз тогда оказался на пике экзальтированной «двусмысленной славы». Оба перемешивали куртуазную экзотику с современностью, которая пахла бензином и кокаином. Вертинский стал знаменитым, аншлаговым исполнителем. Это не помешало ему в годы войны исправно служить санитаром, спасать раненых.

Осенью 1917 года он оказался на похоронах юнкеров. Они погибли, защищая уже павшее Временное правительство. Вскоре он написал песню «То, что должен сказать».

Получился современный реквием, песенный плач:

Я не знаю, зачем и кому это нужно,

Только так беспощадно, так зло и ненужно

Опустили их в Вечный Покой!

Больше Вертинский не писал о Гражданской войне, он всё сказал о ней первой же осенью. А эту песню он пел и генералу Слащёву. Если верить несколько эгоцентричным воспоминаниям Вертинского, Слащёв говорил ему: «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было. » А потом Слащёв, вешавший большевиков в Крыму, вернулся в Россию, в Советскую Россию. Мечтал о возвращении и Вертинский — Пьеро, оказавшийся на кровавом перекрестке истории.

В 1920-е годы Вертинский стал кумиром юных барышень русского зарубежья. Впрочем, он покорял любую аудиторию, где бы ни доводилось выступать — и в Париже, и в Штатах. Поклонение доходило до фетишизма — задолго до битломании и даже до «лемешисток». Его манера завораживала, его танго исправно переносили слушателей в таинственную бананово-лимонную реальность. Достаточно вспомнить воспоминания писательницы Натальи Ильиной, которая в юности переболела Вертинским сполна: «При первых звуках рояля и голоса всё привычное, будничное, надоевшее исчезало, голос уносил меня в иные, неведомые края. Где-то прекрасные женщины роняют слезы в бокалы вина («Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз. »), а попугаи твердят: «Жаме, жаме, жаме» и «плачут по-французски». Где-то существуют притоны Сан-Франциско, и лиловые негры подают дамам манто. Я видела перед собой пролеты неизвестных улиц, куда кого-то умчал авто, и хотела мчаться в авто и видеть неизвестные улицы. «В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю. » При этих словах внутри покалывало сладкой болью».

Секрет двух «И»

Он работал на грани если не китча, то откровенно дурного тона. Вертинского критиковали за эпатаж, за жеманность. Но его неизменно спасали две «И»: ирония и искренность. К тому же почти в каждой песенке Вертинского сквозь туман, сантименты и комизм проступают две-три строки неожиданной точности и силы.

В Советской России добыть пластинки Вертинского могли немногие. О нем слагались легенды. Записи певца звучали и в доме Сталина. Приемный сын «отца народов» Артем Сергеев вспоминал: «Как-то Сталин ставил пластинки, у нас с ним зашел разговор, и мы сказали, что Лещенко нам очень-очень нравится. «А Вертинский?» — спросил Сталин. Мы ответили, что тоже хорошо, но Лещенко лучше. На что Сталин сказал: «Такие, как Лещенко, есть, а Вертинский — один». И в этом мы почувствовали глубокое уважение к Вертинскому со стороны Сталина, высокую оценку его таланта».

Шаляпин с долей — но лишь с долей! — иронии называл Вертинского «великим сказителем земли русской». Певцами тогда называли только оперных или фольклорных гигантов с голосом, заглушающим шум морского прибоя. Вертинский на такое не претендовал. Но и он пел так, что мертвых мест не было, все собравшиеся слышали каждое слово, слышали нюансы его интонации. Вертинский затягивал в свой мир «притонов Сан-Франциско» и «маленьких балерин», артистически выпевая каждое слово — и его герои оживали в воображении слушателей, которые чувствовали не только антураж, но и подтекст «песенок».

Он превращал в «песенки» стихи тогдашних молодых поэтов. Часто импровизировал, менял эпитеты и целые строки, а иногда и добавлял от себя — и к «Сероглазому королю» Анны Ахматовой, и к «До свиданья, друг мой, до свиданья» Сергея Есенина. Вкус на стихи у него был артистический. Он безошибочно выбирал самое эффектное. Да и без строк самого Вертинского антология русской поэзии ХХ века была бы неполной. «А все-таки он был настоящим поэтом», — сказал о Вертинском Сергей Образцов через много лет после смерти певца.

Поэт, актер, мелодекламатор, создатель специфического жанра — всё это часто повторяют в разговорах о Вертинском, и всё это верно. Но он, не имея музыкального образования, был и талантливейшим мелодистом. «Он в сотню раз музыкальнее нас, композиторов», — говорил, по воспоминаниям режиссера Леонида Трауберга, сам Шостакович. И впрямь, без его мелодий невозможно представить историю русского ХХ века.

Принесла случайная молва

Милые, ненужные слова.

Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?

Здесь шумят чужие города,

И чужая плещется вода,

И чужая светится звезда.

Для Вертинского это не дежурный сеанс ностальгии эмигранта, а начало пути домой.

Песня о Сталине

Есть легенда — похоже, правдивая, — что, прослушав песню Вертинского «В степи молдаванской», Сталин изрек: «Пусть приезжает». А потом секретно побывал на одном из концертов «сказителя». 10 апреля 1943 года Вертинскому разрешили поселиться в СССР. В Москве странника ожидал роскошный номер в «Метрополе», а потом и комфортабельная квартира на улице Горького. В его стихах появились новые мотивы:

О Родина моя, в своей простой шинели,

В пудовых сапогах, сынов своих любя,

Ты поднялась сквозь бури и метели,

Спасая мир, не веривший в тебя.

Чтобы так мимоходом бросить: «Спасая мир, не веривший в тебя», нужно было прожить скитальческую жизнь «бродяги и артиста», повидать десятки стран, несколько раз пересечь океан. Он не понаслышке знал, с каким высокомерием «чужие господа» относились к «варварской» северной стране. Он знал, что к чему.

На сцену вышел не Пьеро и не богемный кумир, а благородный герой, отец и муж, который вел разговор с публикой «о нас и о Родине». Смокинг, элегантность и изящество. Он не нуждался в рекламе, на концерты Вертинского и так ломились.

Вертинский. Перед этой песней враг не устоит

130 лет А.Н.Вертинскому

…Александр Вертинский терпеть не мог английский язык: самый звук английской речи вызывал в нём некую лингвистическую брезгливость. А между тем, с 1934 года поэт пребывал в США и, живя с волками, ему волей-неволей приходилось выть по-волчьи. И хорошо, когда дело ограничивалось только отрывочными фразами, без которых не обойдёшься в быту, но однажды Вертинскому предложили сняться в Голливуде, в большой роли с обилием текста. Можно было бы сразу отказаться, но… Жить-то на что-то надо! Он принял предложение – и тут же пожалел об этом: не ложились ни на сердце, ни на память англоязычные монологи. Тогда Марлен Дитрих — его давняя приятельница — сказала Александру Николаевичу так:

— Ваше отвращение к английскому присуще любому нормальному человеку, но попробуйте всё же преодолеть его. Возьмите себя в руки!

Вертинский очень ценил мнение своей прославленной подруги. Он честно попытался взять себя в руки, но… Не сумел!

Так он и не стал голливудской звездой, — от чего, конечно, проиграл только Голливуд, но никак не Вертинский.

Этого человека воспринимают сейчас, как декадента, последнюю звезду Серебряного века, или как первого русского барда, предшественника того явления, что названо было «авторской песней». А я хочу вспомнить его, как русского патриота. И даже точнее: как советского патриота.

— Звенят, гремят джаз-баны,

И злые обезьяны

Мне скалят искалеченные рты.

Почему же он сам оказался за границей? Александр Николаевич объяснял это своей юношеской любовью к приключениям и дальним странствиям. Ну, может быть, и так, хотя, конечно, более правдоподобным кажется предположение, что его попросту захватил тот водоворот панического бегства, что бурлил на Юге России в 1920-1921 гг. Но даже, если и был некий момент паники, то надо всё же признать, что пришёл в себя Вертинский очень быстро, и уже с 20-х годов начал писать в советские посольства просьбы о разрешении вернуться на Родину, — причём, его нисколько не пугал тот факт, что над Родиной вьётся красный флаг, — скорее это его привлекало.

Да, привлекало, и косвенным образом это доказывает тот факт, что ни в одной его песне вы не найдёте традиционных эмигрантских сетований о «добрых, старых временах», ни в одной вы не найдёте проклятий «победившему хаму».

…Ах, вы вспомнили его песню «То, что я должен сказать», — песню-плач о погибших юнкерах. И вы, конечно, считаете эту песню антисоветской! Хорошо, давайте разберёмся. Как там начинается? –

— …Только так беспощадно, так зло и ненужно

Опустили их в Вечный Покой!

¬— …Закидали их ёлками, замесили их грязью

И пошли по домам — под шумок толковать,

Что пора положить бы уж конец безобразью,

Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать…

Сколько же злого сарказма выливает Вертинский на головы – кого? – большевиков? – нет, «чистой публики», «буржуев», ибо именно они «закидали ёлками» и «замесили грязью» НЕНУЖНО убитых юнкеров, которые, между прочим, умерли именно за их сытую, беспечальную жизнь!

Найдите у Вертинского песню, где бы он столь же яростно высмеивал красных. Не найдёте!

Да, в конце концов, и образ женщины, «швырнувшей в священника обручальным кольцом», — о чём он говорит? Она, заметьте себе, не в красного комиссара швырнула кольцом, а в священника, который, конечно, в гибели юнкеров и не виноват, но в тот момент на кладбище он один был олицетворением правящего режима, — другого не нашлось.

И наконец, страстно любимые, обожаемые всеми русофобами слова о «бездарной стране». А вам не кажется, господа полупочтенные, что слова эти обращены именно к демократической, «керенской» республике, к режиму, на века прославившемуся именно своей редкой бездарностью? Именно февралистская республика на тот момент взяла на себя смелость говорить от имени России…

Словом, если слушать песню о юнкерах, не затыкая уши либеральными бирушами, вы легко различите, что презрение и гнев Вертинского обращены к тем самым людям, которым кричал и Маяковский:

И Маяковского, стало быть, возмущала вопиющая бездарность этой публики… Да уж: «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь свою отдать в угоду?!»

…Но довольно об этой песне, о погибших юнкерах. Пришло время вспомнить и совсем другие песни, весьма характерные для нашего автора, и, в отличие от его игривых романсов, полные самой неподдельной болью — например, «ЧУЖИЕ ГОРОДА»:

— Тут живут чужие господа,

И чужая радость и беда,

Мы для них чужие навсегда…

Чужим остался для него священный каждому либерала Запад… Ни одной песни, где Вертинский бы смаковал прелести Парижа, Нью-Йорка и т.д. вы у него не найдёте. А зато о Советской России он в эмиграции говорил так:

— А она цветёт и зреет,

Возрождённая в Огне,

И простит и пожалеет

И о вас и обо мне.

Или вот эта песня – «КИТЕЖ», написанная ещё за границей:

— Проклинали. Плакали. Вопили.

Декламировали: «Наша мать…»

В кабаках за возрожденье пили,

чтоб опять наутро проклинать.

А потом вдруг поняли. Прозрели.

За голову взялись: «Неужели

Китеж, оживающий без нас…

Так-таки Великая? Подите ж…»

А она, действительно, как Китеж,

проплывает мимо ваших глаз.

И уже сердец людских мильоны

ждут её на дальних берегах.

И уже пылают их знамёна

ей навстречу в поднятых руках.

А она, с улыбкой и приветом

мир несущая народам и векам,

вся сияет нестерпимым светом,

всё ещё невидимая вам!

По-моему, тут всё сказано совершенно ясно. Всё-таки, Вертинский, — этот, якобы, декадентский, салонный, кабацкий певец, — отлично владел и бичом гневной сатиры и высоким гражданственным пафосом. И — обратите внимание! — о нас с вами тоже сказано в этой песне: советский Китеж, сияющий из прошлого нестерпимым светом, величаво проплывающий мимо наших глаз, — всё ещё невидим нам, ослеплённым нелепыми утопиями 90-х годов.

Говоря о Вертинском, следует хорошо помнить: все годы своей эмиграции он не оставлял попыток вернуться в СССР. Год за годом, почти без надежды, он настойчиво слал в Москву просьбы о возвращении: ничто его не пугало, ни комиссары, ни Сталин, ни публичные процессы… И даже в 1943, когда великая война ещё не разрешилась Победой, когда ещё не с первого взгляда было ясно, чья возьмёт, Вертинский писал Молотову в своей очередной просьбе: «Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным помочь ей — самое ужасное».

— А настанет время

и прикажет Мать

всунуть ногу в стремя

иль винтовку взять,

я не затоскую,

слёзы не пролью,

я совсем, совсем иную

песню запою.

И моя винтовка

или пулемёт,

верьте, так же ловко

песню ту споёт.

Перед этой песней

враг не устоит.

Всем уже давно известно,

как она звучит.

И за все ошибки

расплачусь я с ней, —

жизнь свою отдав с улыбкой

Родине своей.

Вы, может быть, скажете, что это всё пустые слова? — Ну кто его, певца-декадента, послал бы на фронт? — А вы вспомните, в каком году это было написано… Повторюсь: в этот год никто не знал, когда и чем кончится война, как повернутся события, и не придётся ли «автору салонных песенок» в самом деле «всунуть ногу в стремя»…

А ещё нужно помнить о нём вот что: из всех стихов, написанных о Сталине (а их, конечно, было немало!), лучшие принадлежат Вертинскому. Да, даже в сравнении с Твардовским («Черты портрета дорогого, родные каждому из нас…») или Исаковским («Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе…») – стихотворение Вертинского «Он» выигрывает своей искренностью и неподдельным восхищением перед подвигом этого человека. Когда смотришь сейчас кинохронику Парада Победы, и видишь фигуру Сталина на мавзолее, невольно приходят в голову именно слова Вертинского.

— Чуть седой, как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад…

Сколько стоил ему Севастополь?

Сколько стоил ему Сталинград?

Да, именно об этом думаешь, разглядывая лицо Сталина, каким оно было в тот день: ни торжества победителя, ни гордости военачальника на нём не видно — только плотная завеса нечеловеческой усталости. Вертинский очень чутко подметил это, — что, конечно, было бы невозможно, если бы он просто «выполнял заказ», если бы «стелился перед большевиками».

— Как высОко вознёс он державу,

Мощь советских народов-друзей!

И какую всемирную славу

Создал он для отчизны своей!

Тот же взгляд… те же речи простые…

Столь же скупы и мудры слова.

Над военною картой России

Поседела его голова!

Когда-то в 30-е годы замечательный комсомольский поэт Ярослав Смеляков, кипя молодой бескомпромиссностью, возмущался:

— Гражданин Вертинский

вертится.

Спокойно

девушки танцуют

аглицкий фокстрот…

Я не понимаю,

что это такое?

Как это такое

за душу берёт?

Но ведь брало же и его за душу, если много лет спустя, уже после смерти Александра Николаевича, он написал о пронзительное, полное сочувствия и почтения стихотворение «Пьеро»…

— …Все балериночки и гейши

тишком из песенок ушли,

и стала темою главнейшей

земля покинутой земли.

Но святотатственно звучали

на электрической заре

его российские печали

в битком набитом кабаре…

А он, оборотясь к востоку,

не замечая никого,

не пел, а только одиноко

просил прощенья одного.

Он у ворот, где часовые,

стоял, не двигая лица,

и подобревшая Россия

к себе впустила беглеца.

Там, в пограничном отделенье,

земля тревожней и сильней.

И стал скиталец на колени

не на неё, а перед ней.

…Однажды в разговоре с Маяковским кто-то заговорил о Вертинском. Все присутствующие замерли, ожидая бурной и гневной реакции: с чего бы вдруг Маяковскому хвалить этого эмигранта, автора декадентских песенок? Но Владимир Владимирович неожиданно заговорил о Вертинском тепло, с уважением, и сказал между прочим: «Он – настоящий поэт. Он написал «Алиллуйя, как синяя птица…» Великолепная строчка!»

Сколько таких великолепных строчек, великолепных четверостиший, великолепных песен в наследии Александра Николаевича! Не знаю, есть ли где в России памятник Вертинскому? Кажется, нет. В таком случае, самое время сейчас, в год 130-летия певца поставить такой монумент. У него, кроме всего прочего, подходящий образ для красивой статуи.

Вертинский с нами

Валерии Демидовой, ученицы музыкальной школы №3.

Что Вы плачете здесь, одинокая глупая деточка

Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?

Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка.

Облысевшая, мокрая вся и смешная, как Вы.

Так не плачьте ж, не стоит, моя одинокая деточка,

Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.

Лучше шейку свою затяните потуже горжеточкой

И ступайте туда, где никто Вас не спросит, кто Вы.

В синем и далёком океане,

Где-то возле Огненной земли,

Плавают в сереневом тумане

Мертвые, седые корабли.

Их ведут слепые капитаны,

Где-то затонувшие давно.

Утром их немые кораваны

Тихо опускаются на дно.

Ждёт их океан в свои обьятья,

Волны их преветсвуют звеня,

Стршные их бессильные проклятья

К солнцу наступающего дня.

Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,

Мой смуглый принц с Антильских островов,

Мой маленький китайский колокольчик,

Капризный, как дитя, как песенка без слов?

Такой беспомощный, как дикий одуванчик,

Такой изысканный, изящный и простой,

Как пуст без Вас мой старый балаганчик,

Как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой!

А вот ещё знаменитый печальный юмор Вертинского, обращенный к маленькому человеку, замученному жизненными обстоятельствами:

Ваши пальцы пахнут ладаном,

А в ресницах спит печаль.

Ничего теперь не надо нам,

Никого теперь не жаль.

И когда Весенней Вестницей

Вы пойдете в синий край,

Сам Господь по белой лестнице

Поведет Вас в светлый рай.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,

Это плохое вино.

Оба мы нищие, оба унылые,

Счастия нам не дано.

Нас обманули, нас ложью опутали,

Нас заставляли любить.

Хитро и тонко, так тонко запутали,

Даже не дали забыть!

Пей, моя девочка, пей, моя милая,

Это плохое вино.

Оба мы нищие, оба унылые,

Счастия нам не дано.

Выпили нас, как бокалы хрустальные

С светлым душистым вином.

Вот отчего мои песни печальные,

Вот отчего мы вдвоем.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,

Это плохое вино.

Оба мы нищие, оба унылые,

Счастия нам не дано.

Наши сердца, как перчатки, изношены,

Нам нужно много молчать!

Чьей-то жестокой рукою мы брошены

В эту большую кровать.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,

Это плохое вино.

Оба мы нищие, оба унылые,

Счастия нам не дано.

Ваш черный карлик целовал Вам ножки,

Он с Вами был так ласков и так мил.

Все Ваши кольца, Ваши серьги, брошки

Он собирал и в сундуке хранил.

Но в страшный миг печали и тревоги

Ваш карлик вдруг поднялся и подрос

Теперь ему Вы целовали ноги,

А он ушел и сундучок унес.

Далее были Прага, Варшава, Лондон. В ресторане на Пикадилли звучала знаменитая песня о пороке:

В послевоенном Берлине Александр Николаевич познакомился со знаменитой певицой и актрисой Марлен Дитрих. Немецкая дива не пропускала ни одного его концерта и сидела на первом ряду. В конце – концов, она попросила русского барда раскрыть тайну, как ему удаётся превратить песню в полноценный спектакль, с пробивающей зал кульминацией. Два таланта нашли друг друга и поплыли на пароходе покорять Америку. У Вертинского начались бесчисленные гастроли по крупнейшим городам США, а Марлен Дитрих он посвятил шутливую песенку:

Вас не трудно полюбить,

Нужно только храбрым быть,

Все сносить, не рваться в бой

И не плакать над судьбой,

Ой-ой-ой-ю!

Надо розы приносить

И всегда влюбленным быть,

Не грустить, не ревновать,

Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,

Ваши фильмы вслух хвалить

И смотреть по двадцать раз,

Как актер целует Вас,

Прижимая невзначай.

Гуд-бай!

Когда эмигранты покидали Россию, то полагали, что Советская власть ненадолго, что это- наваждение быстро закончится. Однако шли годы, и ничего не менялось. Многие начинали понимать, что старый мир дворянских усадьб, душевных особнячков и прогулок симпатичных детей за ручку с боннами по Летнему саду, исчез навсегда:

Принесла случайная молва

Милые, ненужные слова.

Летний Сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?

Тут шумят чужие города

И чужая плещется вода.

И чужая светится звезда.

Мы теперь чужие навсегда.

Певца русской интеллигенции стала грызть хандра и ностальгия, которые он топил в вине:

В вечерних ресторанах,

В парижских балаганах,

В дешевом электрическом раю

Всю ночь ломаю руки

От ярости и муки

И людям что-то жалобно пою.

Звенят, гудят джаз-баны

И злые обезьяны

Мне скалят искалеченные рты.

А я, кривой и пьяный,

Зову их в океаны

И сыплю им в шампанское цветы.

А.Н.Вертинский постоянно задумывался о прожитой жизни, ощущая за плечами тяжесть выстраданных лет:

Русская эмиграция уставала от безденежья и неустроенности. Многие стремились поселиться на территориях, которые когда-то принадлежали Российской империи, а теперь стали независимыми странами. Кто уезжал в Финляндию, кто в Прибалтику кто в Польшу. Многие отправились в бывшую Желтороссию, когда-то аннексированную Россией часть Манчжурии. Туда и отправился Вертинский:

По снежным дорогам России,

Как стаи голодных волков,

Бредут вереницы немые

Плененных германских полков.

Не видно средь них командиров.

Навеки замкнуты их рты.

И жалко сквозь клочья мундиров

Железные блещут кресты.

Бредут сквозь донские станицы

Под дьявольский посвист пурги

И прячут угрюмые лица

От русского взгляда враги.

И холод, и жгучие раны

Терзают усталую рать,

Чуть седой, как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад.

Сколько стоил ему Севастополь?

Сколько стоил ему Сталинград?

И в седые, холодные ночи,

Когда фронт заметала пурга,

Его ясные, яркие очи,

До конца разглядели врага.

Хозяин Кремля оценил искренность певца и разрешил выступать не только на фронте перед бойцами, но и гастролировать по стране. Вертинский пел даже в Самаре – в клубе Дзержинского и в Филармонии. Советские люди устали от войны, голода, страданий, а шансонье показывал им диковинный мир, похожий на сказку:

Вертинского стали приглашать на Мосфильм, где он с успехом играл белогвардейцев и дворян. Его умение создавать атмосферу вызывало восхищение режиссёров и зрителей. Но вот кончилась война. Бывшие союзники перессорились. СССР отделился от мира железным занавесом. Вертинский, с его экзотикой и аристократическим лоском, стал не нужен.

Шансонье пригласили в министерство культуры и поставили вопрос о репертуаре. О чём это вы поёте, товарищ Вертинский, что это за «лиловый негр»?

Матросы мне пели про остров,

Где растет голубой тюльпан.

Он большим отличается ростом,

Он огромный и злой великан.

А я пил горькое пиво,

Улыбаясь глубиной души.

Так редко поют красиво

В нашей земной глуши.

Я прожил жизнь в скитаниях без сроку.

Но и теперь еще сквозь грохот дней

Я слышу глас, я слышу глас пророка:

«Восстань! Исполнись волею моей!»

И я встаю. Бреду, слепой от вьюги,

Дрожу в просторах Родины моей.

Еще пытаясь в творческой потуге

Уже не жечь, а греть сердца людей.

Но заметают звонкие метели

Мои следы, ведущие в мечту,

И гибнут песни, не достигнув цели.

Как птицы замерзая на лету.

Россия, Родина, страна родная!

Ужели мне навеки суждено

В твоих снегах брести изнемогая.

Бросая в снег ненужное зерно?

Ну что ж. Прими мой бедный дар, Отчизна!

Но, раскрывая щедрую ладонь,

Я знаю, что в мартенах коммунизма

Все переплавит в сталь святой огонь.