болящий дух о чем

Болящий дух врачует песнопенье.

150 лет назад умер Евгений Баратынский. Отмечать, то есть праздновать, годовщину смерти поэта — странное занятие. А главное, юбилейная лесть и преувеличения Баратынскому ни к чему: он и не рассчитывал на всенародную любовь; что касается «читателя в потомстве», то он у него есть, и не один, но это человек, похожий на любимого им поэта, и его голос тоже «негромок»

Нам только кажется, что все образованные люди знают Баратынского, Слышали имя? Безусловно. Но начните вслух читать что-нибудь из него, ну хотя бы «Люблю я вас, богини пенья. » или «Своенравное прозванье. » — пожмут плечами, станут гадать, Баратынского назовут в последнюю очередь. И нечего делать вид, что это не так. Баратынский и не мечтал «глаголом жечь сердца людей» — ему принадлежит совсем иное утверждение: «Но не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел. »

Назвав эпоху 20 — 30 годов прошлого века пушкинской, мы поступили совершенно правильно; воспользуюсь здесь словами самого Баратынского из его письма к Пушкину 1825 года: «Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами, Соверши один, что он совершил один, а наше дело — признательность и удивление». Сказать по правде, мне не очень нравится этот призыв, может быть, потому, что все это не слишком удачно выражено: многозначительно и велеречиво, хотя и верно по существу.

А все-таки любовь и признательность Пушкину вовсе не предполагает любви к нему одному. У нас же так получается, что наша любовь к поэзии слишком похожа на привязанность к женщине: мы хотим, чтобы у нас был «один» поэт, одна, «зато настоящая», любовь, и делаем из не культ, в результате чего она вырождается в общее место и словословие.

И тот же Баратынский прекрасно понимал, несмотря на свойственное ему всяческое умаление собственного дара («А я, владеющий убогим дарованьем. »

и т.п.). свою роль и свое высокое место на русском Олимпе.

Начинали они вместе и долго делали сходное дело, а, например, «Пиры» Баратынского, написанные в 1820 году, даже опередили на полшага «Евгения Онегина»: «Как пылкий ум не терпит плена, Рвет пробку резвою волной, И брызжет радостная пена, Подобье жизни молодой. » — это об Аи, затем воспетым и Пушкиным; «Любви слепой, любви безумной Тоску в душе моей тая, Насилу, милые друзья, Делить восторг беседы шумной Тогда осмеливался я. » — ну разве это не пушкинские строки, в 1820 году еще не написанные! И даже: « Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой, Мой брат по музам и по лени. »

А вот и Пушкин появляется в его стихах, и этот портрет как будто написан

пушкинским пером: «Ты, Пушкин наш, кому дано Петь и героев, и вино, И страсти молодости пылкой, Дано с проказливым умом Быть сердца верным знатоком И лучшим гостем за бутылкой. »

Не перечесть всех совпадений, перекличек, взаимных заимствований, что доказывает наличие объективных закономерностей и тенденций в этом субъективном, продиктованном Музой деле.

Эта «пушкинская» манера молодого Баратынского была затем оставлена им, и не только потому, что Пушкин с его неотразимой яркостью и энергией затмевал товарища по перу, но еще и потому, что в Баратынском таились иные возможности, перед ним открывались иные горизонты, не доступные зрению его современников.

В 1840 году, приехав из Москвы в Петербург, Баратынский имел возможность прочесть неопубликованные рукописи Пушкина, Все знают о том, как он был удивлен красотой открывшихся перед ним сокровищ. Но при этом мало известен факт, сообщенный Т.Грановским в письме к Н.Станкевичу: «Забавен следующий случай: Баратынский приезжает к Жуковскому и застает его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Баратынский прочел, и что же — это пьеса сумасшедшего, бессмыслица окончания была в плане поэта». Речь идет о стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума. » — и, таким образом, тому, что стихотворение не было испорчено Жуковским, мы должны быть благодарны Баратынскому.

И, наконец, Жуковский дал ему одну из тетрадей Пушкина, в которой находился неопубликованный Пушкиным отрывок его статьи о Баратынском, понятно, какой радостью это было для поэта, страдавшего от равнодушия и непонимания.

Вяземский вспоминал о Баратынском: «Баратынский никогда не бывал пропагандистом слова, Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался с шумом и обилием. » И еще Вяземский отмечает его «пленительную мягкость в обращении и сношениях, некоторую застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном».

Баратынскому и его стихам свойственно особое душевное благородство: нет в его поэзии скабрезностей, непристойностей, пошлых сюжетов, которые встречаются даже у Пушкина («Царь Никита и сорок его дочерей», «К кастрату

раз пришел скрыпач. » и др.), даже у Лермонтова (юношеские поэмы), всего того, что неприятно удивило Мицкевича в нравах русских людей, способных

в беседе делиться друг с другом интимными подробностями своих любовных похождений. Короче говоря, ни в нем, ни в его стихах не было и тени «варварства»,

Есть поэты с «биографией» (Пушкин, Лермонтов, Маяковский) и поэты без

«биографии» (Тютчев, Фет, Анненский). Баратынский относится к последним, к тем, кто рассчитывает только на стихи, — его жизнь погружена в глубокую тень, и «доставать» его оттуда — значит поступать против его воли.

Нам, привыкшим писать много, сделавшим из поэзии профессию, непонятно, например, чем он был занят в 1838 году? За весь год им написано двадцать стихотворных строк!

А как хочется поговорить о его сознательном и добровольном заточении

в деревенской глуши после крушения восстания в Петербурге, о поисках счастья в частной жизни («Привел под сень твою святую Я соучастницу в мольбах — Мой супругу молодую С младенцем тихим на руках. », о невозможности счастья. «Обитель дальная трудов и чистых нег», которую обрел Баратынский и о которой мечтал Пушкин в тридцатые годы, когда в ней живешь постоянно, а не наездами, как Пушкин, превращается в ловушку, жизнь

обрастает хозяйственными заботами, а стихи не пишутся. «В этот момент я далек от поэтического вдохновения», — писал Баратынский матери из Муранова. Пушкин и Баратынский почти одновременно и как будто нарочно, нам в поучение, продемонстрировали исходя из своего темперамента два противоположных варианта устройства личной судьбы — и выяснилось, что оба они трагичны — в трагическую эпоху.

Получив известие о смерти Дельвига, Пушкин пишет из Москвы в Петербург Плетневу: «Баратынский болен с огорчения, Меня не так-то легко с ног свалить». Баратынский мягче, чувствительней, Пушкин — мужествнней и сильней.

И еще хотелось бы сказать о доверчивости и мнительности, о дружбе и предательстве, о любви и ее обременительности, наконец, о внезапной и странной смерти в благословенной Италии: врач посетил накануне заболевшую

(нервный припадок) Настасью Львовну, а придя назавтра, в семь часов утра, с повторным визитом, застал мертвым ее мужа, скончавшегося за сорок пять минут до его прихода. Но останавливаться на этих печальных подробностях было бы, уж точно, вмешательством в чужую жизнь, не случайно скрытую от нас.

Лучше я возьму с полки тоненькую, в зеленоватой потертой бумажной обложке книгу поэта, изданную в 1842 году в Москве, в типографии А.Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии, с плохо прорисованными, какими-то виноватыми виньетками, мало чем отличающуюся

от нынешних книг, издаваемых за свой счет, — «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского». Стихи в ней напечатаны плохо, шестистишие «Ропот», например, умудрилось разместиться на двух страницах, и «Новинское», состоящее из восьми строк, тоже почему-то заняло две страницы, и то же самое случилось с «Алкивиадом» — техреда не было, что ли? И стихи искажены: в «Недоноске» вместо заключительных строк: «В тягость роскошь мне твоя, О бессмысленная вечность!», таких пронзительных, так много говорящих нам, напечатано: «В тягость роскошь мне твоя, В тягость твой простор, о вечность!»

то есть нечто совершенно беспомощное. Царская цензура, увы, не выдумка советского литературоведения. Можно представить, как поэт заменял строку

(если только он сам это делал) и не нашел ничего, равного единственно возможному варианту, и согласился на первые попавшиеся под руку случайные

слова, и махнул рукой. Так же испорчены и «Мудрецу» и «Были бури, непогоды. » (вместо «вольной песнью» — «бойкой песнью»), а «Рифма» вообще искажена до неузнаваемости, И все равно, нет для меня в моем книжном шкафу ничего дороже этой книги.

О, как у нас в России любят поэтов, какие похороны закатывают им. Пушкину, Некрасову, Блоку, Маяковскому, Пастернаку («Какие прекрасные похороны, — говорила Ахматова о стихийных похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина, Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле. ).

Баратынского, умершего в Италии, хоронили через од в Петербурге, в Александро-Невской лавре, Кроме родных, присутствовали три литератора:

Вяземский, В.Одоевский и В.Соллогуб.

Поэт, сказавший о саженцах елей, дубов и сосен — «могучие и сумрачные дети», не желавший «притворным исступленьем обманывать ни юных дев, ни муз», сравнивший разуверившегося человека с замерзшим водопадом, увидевший собственную душу дремлющей «под веяньем возвратных сновидений», а статую римского божества под Неаполем — в блаженном, почти растительном беспамятстве:

Я посетил приют холодный твой вблизи

Могил товарищей твоих по русской музе,

Вне дат каких-либо, так просто, не в связи

Ни с чем, — задумчивый, ты не питал иллюзий

И не одобрил бы меня,

Сказать спешащего, что камень твой надгробный

Мне мнится мыслящим в холодном блеске дня,

Многоступенчатый, как ямб твой разностопный.

Да, грузный, сумрачный, пирамидальный, да!

Из блоков финского гранита.

И что начертано на нем, не без труда

Прочел, — стихи твои, в них борется обида

И принуждение, они не для резца,

И здешней мерою их горечь не измерить:

«В смиренье сердца надо верить

И терпеливо ждать конца».

Пусть простодушие их первый смысл возьмет

Себе на память, мне-то внятен

Душемутительный и двухголосый тот

Спор, двуединый, он, так скажем, деликатен,

И сам я столько раз ловил себя, томясь,

На раздвоении и верил, что Незримый

Представит доводы нам, грешным, устыдясь

Освенцима и Хиросимы.

Лети, листок

Понурый, тлением покрытый, пятипалый.

На скорбный памятник, сперва задев висок

Мой, — мысль тяжелая — и бедный жест усталый,

Жгут листья, вьющийся обходит белый дым

Тупые холмики, как бы за грядкой грядку.

И разве мы не говорим

С умершим, разве он не поправляет прядку?

И, примирение к себе примерив, я

Твержу, что твердости достанет мне и силы

Не в незакатные края,

А в мысль бессмертную вблизи твоей могилы

Поверить, — вот она, живет, растворена

В ручье кладбищенском, и дышит в каждой строчке,

И в толще дерева, и в сердце валуна,

И там, меж звездами, вне всякой оболочки.

LiveInternetLiveInternet

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

«Болящий дух врачует песнопенье. «

Начало здесь.

11 июля 1844 года умер Евгений Баратынский.

Болящий дух врачует песнопенье.

Гармонии таинственная власть

тяжёлое искупит заблужденье

и укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,

разрешена от всех своих скорбей;

И чистоту поэзия святая

и мир отдаст причастнице своей.

По поводу правильного написания фамилии Баратынского

Как известно, некоторые свои письма и деловые бумаги поэт подписывал «Боратынский», но художественные произведения (за исключением «Сумерек») печатал с подписью «Баратынский». Прижизненная критика использовала только эту форму. Так писали фамилию Баратынского Пушкин и Белинский, а позднее Толстой, Бунин, Брюсов, сыновья Баратынского, готовившие его посмертное издание.

В конце 19 века возникли попытки узаконить написание «Боратынский» на том основании, что фамилия его происходила от названия замка Боратынь, принадлежащего его предкам. И весь род Баратынских происходит из польского города Боратынь. Но, несмотря на периодически возникавшие дискуссии, вызвавшие разнобой в написании фамилии поэта, форма Баратынский остаётся преобладающей. Так она указана в википедии. Так её пишет А. Кушнер в своих статьях о нём. Хотя окончательно вопрос о единственно верном правонаписании так и не решён.

«Любви простое упоенье»

В начале 20-х годов известность Баратынского была связана в первую очередь с его любовными элегиями.

В мае 1821 года 20-летний поэт знакомится с Софьей Пономарёвой и влюбляется в неё.

Вот одно из посвящённых ей стихотворений:

Любви приметы

Я не забыл,

Я ей служил

В былые леты!

В ней говорит

И жар ланит,

И вздох случайный…

О! я знаком

С сим языком

Любови тайной!

В душе твоей

Уж нет покоя;

Давным-давно я

Читаю в ней:

Любви приметы

Я не забыл,

Я ей служил

В былые леты!

салоны пушкинской поры

Блестяще образованная, говорившая на четырёх европейских языках, она сумела сгруппировать вокруг себя многих тогдашних литераторов.

Скромный салон Софии Пономаревой на Фурштадской улице в Северной Пальмире дал начало новой традиции русской дворянской культуры первой половины девятнадцатого века: литературным гостиным, в которых собирался, казалось, весь цвет ума и духа, и в которых неизменно царила – Женщина. Это было ново, необычно, это утверждало высокий, волнующий романтический культ Прекрасной Дамы.

Баратынский запечатлел в её знаменитом альбоме один из лучших стихотворных портретов Софии:

Не ум один дивится Вам,

Опасны сердцу Ваши взоры:

Они лукавы, я слыхал,

И все предвидя осторожно,

От власти их, когда возможно,

Спасти рассудок я желал.

Я в нем теперь едва ли волен,

И часто пасмурной душой,

За то я Вами недоволен,

Что недоволен сам собой.

При первом же появлении Баратынского в доме Пономарёвой она демонстрирует особое внимание к нему, и вскоре поэт записывает ей в альбом игривые строки:

О своенравная София!

От всей души я Вас люблю,

хотя и реже, чем другие,

и неискусней Вас хвалю.

По стихам Баратынского, посвящённых Софии, можно проследить все перипетии их отношений. Поначалу поэт боится дать волю своему чувству, сдерживается, робеет, словно подчиняясь инстинкту самосохранения, предчувствию, что ничего хорошего из этих отношений не выйдет.

Когда б Вы менее прекрасной

Случайно слыли у молвы,

Когда бы прелестью опасной

Не столь опасны были Вы.

Когда б еще сей голос нежный

И томный пламень сих очей

Любовью менее мятежной

Могли грозить душе моей…

Предаться нежному участью

Мне тайный голос не велит.

И удивление – на счастье

От чар любви меня хранит.

Его чувство пока ещё робко и нетребовательно.

Любви простое упоенье

Вас не довольствует вполне;

Но с упоеньем поклоненье

Соединить не трудно мне;

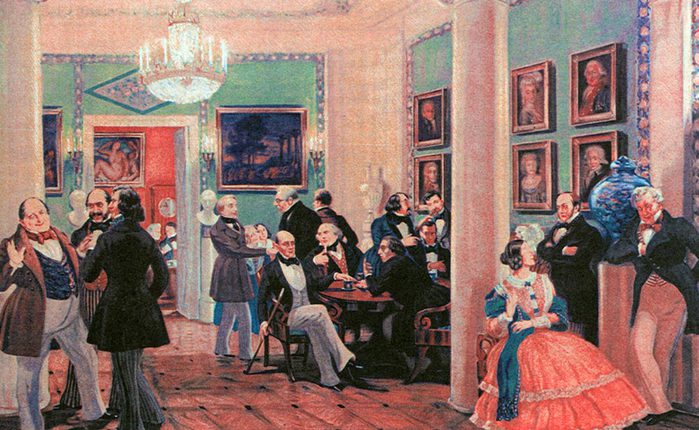

Б. М. Кустодиев. В московской гостиной. 1840-е годы.

Пылкие признания в стихах чередуются с нежными укорами:

Неизвинительной ошибкой,

скажите, долго ль будет Вам

внимать с холодною улыбкой

любви, укорам и мольбам?

Но поэт ещё не смеет мечтать о взаимности:

Мне с упоением заметным

Глаза поднять на вас беда:

Вы их встречаете всегда

С лицом сердитым, неприветным.

Я полон страстною тоской,

Но нет! рассудка не забуду

И на нескромный пламень мой

Ответа требовать не буду.

Не терпит бог младых проказ

Ланит увядших, впалых глаз.

Надежды были бы напрасны,

И к вам не ими я влеком.

Любуюсь вами, как цветком,

И счастлив тем, что вы прекрасны.

Как лёгок слог, изящен стиль Баратынского, его легко можно принять за пушкинский. Но это ещё не настоящий Баратынский, он не обрёл ещё своего голоса.

Видимо, в ту же пору, осенью 1821-го между ним и Софьей началась переписка (ни одного письма не сохранилось, о самой переписке известно из строк Баратынского к Дельвигу):

Я перечитываю строки,

где, увлечения полна,

любви счастливые уроки

мне самому даёт она.

Со временем поэт начинает верить в то, что и он любим:

На кровы ближнего селенья

Нисходит вечер, день погас.

Покинем рощу, где для нас

Часы летели как мгновенья!

Лель, улыбнись, когда из ней

Случится девице моей

Унесть во взорах пламень томный,

Мечту любви в душе своей

И в волосах листок нескромный.

Но для Софии это было лишь любовной игрой, не более, Баратынский для неё — один из многих поклонников. Развязкой романа стало послание «Дориде», где поэт обращается с обвинительными упрёками к бывшей возлюбленной, называя её именем греческой богини:

Зачем нескромностью двусмысленных речей,

Руки всечасным пожиманьем,

Притворным пламенем коварных сих очей,

Для всех увлаженных желаньем,

Знакомить юношей с волнением любви,

Их обольщать надеждой счастья

И разжигать, шутя, в смятенной их крови

Бесплодный пламень сладострастья?

Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;

Тебе неведомое чувство

Вливает в душу их, невольницу страстей,

Твое коварное искусство.

К Софье Пономарёвой обращены такие стиховорения Баратынского, как «К жестокой», «Вы слишком многими любимы», «Хлое».

Вам дорог я, твердите вы,

Но лишний пленник вам дороже.

Вам очень мил я, но, увы!

Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих

Я состязаться не дерзаю

И превосходной силе их

Без битвы поле уступаю.

Я вспоминаю голос нежный

Шалуньи ласковой моей,

Речей открытых склад небрежный,

Огонь ланит, огонь очей;

Я вспоминаю день разлуки,

Последний, долгий разговор,

И полный неги, полный муки,

На мне покоившийся взор;

И говорю в тоске глубокой:

Ужель обманут я жестокой?

Или всё, всё в безумном сне

Безумно чудилося мне?

О, страшно мне разуверенье,

И об одном мольба моя:

Да вечным будет заблужденье,

Да век безумцем буду я.

Когда же с верою напрасной

Взываю я к судьбе глухой,

И вскоре опыт роковой

Очам доставит свет ужасный,

Пойду я странником тогда

На край земли, туда, туда,

Где вечный холод обитает,

Где поневоле стынет кровь,

Где, может быть, сама любовь

В озяблом сердце потухает.

Иль нет: подумавши путем,

Останусь я в углу своем,

Скажу, вздохнув: Горюн неловкий!

Грусть простодушная смешна;

Не лучше ль плутом быть с плутовкой,

Шутить любовью, как она?

Я об обманщице тоскую:

Как здравым смыслом я убог!

Ужель обманщицу другую

Мне не пошлет в отраду бог?

Но умиление «обманщицей» и «плутовкой» вскоре сменяется в стихах оскорблённым мужским самолюбием, нестерпимой обидой.

Если Пушкин своей неверной возлюбленной великодушно желал счастья: «как дай Вам Бог любимой быть другим», уязвлённый Баратынский высказывает пожелание, чтобы однажды той стало так же больно, как сейчас ему:

Я видел вкруг тебя поклонников твоих

Полуиссохших в страсти жадной;

Достигнув их любви, любовным клятвам их

Внимаешь ты с улыбкой хладной.

Не верь судьбе слепой, не верь самой себе:

Теперь душа твоя в покое;

Придется некогда изведать и тебе

Любви безумье роковое!

Но избранный тобой, страшась знакомых бед,

Твой нежный взор без чувства встретит

И, недоверчивый, на пылкий твой привет

Улыбкой горькою ответит.

Когда же в зиму дней все розы красоты

Похитит жребий ненавистной, —

Скажи, увядшая, кого посмеешь ты

Молить о дружбе бескорыстной,

Обидной жалости предметом жалким став?

В унынье все тебя оденет,

Исчезнет легкий рой веселий и забав,

Толпа ласкателей изменит.

Можно сказать, что его пожелания сбылись. В. Панаев, в которого Софья была влюблена, отплатит ей таким же жестоким равнодушием. Да ещё с самонадеянным бахвальством нескромно опишет это в своих мемуарах. Она будет очень страдать. В 30 лет её не станет.

Из воспоминаний В. И. Панаева:

«Спустя год, встретившись со мною на улице, она со слезами просила у меня прощения за все, умоляла возобновить знакомство… Прощание это было трогательным: она горько плакала, целовала мне руки, вышла проводить меня в переднюю во двор и на улицу. Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви. В марте следующего года я воротился из Казани помолвленным. Во вторник на Страстной неделе, она присылала меня поздравить. В первый же день Святого праздника еду к ним похристосоваться. Муж печально объявляет мне, что она нездорова, лежит в сильном жару. Прошел, однако, спросить, не примет ли она меня в постели, но возвратился с ответом, что — не может, но очень просит заехать в следующее воскресение. Приезжаю — какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в тот самый день от воспаления мозга!!

Когда я рядом с ее отцом шел за гробом, он сказал мне: «Если бы она следовала Вашим советам и сохранила Вашу дружбу, то мы не провожали бы ее сейчас на кладбище!»

Волково кладбище в Петербурге, где была похоронена Софья Пономарёва

История отношений Баратынского с Софьей Пономарёвой — единственная любовная история, оставившая в его творчестве такой автобиографический след: целых 12 стихотворений.

«Не властны мы в самих себе. »

В одной из лучших своих любовных элегий «Признание» («Притворной нежности не требуй от меня. »), которой так восхищался Пушкин, Баратынский сказал: «Я клятвы дал, но дал их свыше сил. » Человек не хозяин своему чувству. Он не отвечает за то, что в нём происходит помимо его воли. «Не властны мы в самих себе». Судьба — безличная сила, детерменирующая жизнь и душу человека. И вскоре эта судьба сыграла с Баратынским свою злую шутку.

Зимой 1824 года Баратынский влюбляется в жену генерал-губернатора Аграфену Закревскую, женщину редкой красоты и столь же редкостного безнравственного поведения, изменявшую мужу направо и налево чуть ли не на его глазах.

Но супруг сквозь пальцы смотрел на «шалости» своей благоверной, привыкший к её выходкам и смирившись с её распутством.

Баратынский был от Закревской без ума. В стихах он называл Аграфену Альсиной, Магдалиной, Феей, пытаясь прикрыть хоть лёгким флёром приличия обуревавший его пламень.

Сей поцелуй, дарованный тобой,

Преследует моё воображенье:

И в шуме дня, и в тишине ночной

Я чувствую его напечатленье!

Сойдёт ли сон и взор сомкнёт ли мой,

Мне снишься ты, мне снится наслажденье;

Обман исчез, нет счастья! и со мной

Одна любовь, одно изнеможенье.

На портрете Дж. Доу (1827 г.) Закревская изображена в неоклассическом стиле, подчеркнутом соответствующим фоном и драпировками, в виде античной богини, с роскошными формами, в царственно-небрежной позе. У неё были ярко-рыжие волосы, за которые Пётр Вяземский, тоже влюблённый, называл её «медной Венерой».

Поначалу оказав Баратынскому знаки внимания, Аграфена обращалась с ним всё небрежней, и вот однажды Евгений, «любви слепой, любви безумной тоску в душе своей тая», увидел рядом с ней нового фаворита. И ещё одного. И другого, и третьего.

«Страдаю я. »

Страдаю я! Из-за дубравы дальней

Взойдет заря,

Мир озарит, души моей печальной

Не озаря.

Будь новый день любимцу счастья в сладость!

Душе моей

Противен он! что прежде было в радость,

То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,

Мне долгий взор?

Обманчив он! знаком с его отравой

Я с давних пор.

Обманчив он! его живая сладость

Душе моей

Страшна теперь! что прежде было в радость,

То в муку ей.

Он страдает. Но осознаёт необходимость и плодотворность страдания для того, чтобы понять, что такое счастье. Страдание — божественный дар, отличающий поэта от толпы заурядных счастливцев.

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;

Не испытав его, нельзя понять и счастья:

Живой источник сладострастья

Дарован в нем его сынам.

Одни ли радости отрадны и прелестны?

Одно ль веселье веселит?

Бездейственность души счастливцев тяготит;

Им силы жизни неизвестны.

Не нам завидовать ленивым чувствам их:

Что в дружбе ветреной, в любви однообразной

И в ощущениях слепых

Души рассеянной и праздной?

Счастливцы мнимые, способны ль вы понять

Участья нежного сердечную услугу?

Способны ль чувствовать, как сладко поверять

Печаль души своей внимательному другу?

Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?

Но кто постигнут роком гневным,

Чью душу тяготит мучительный недуг,

Тот дорожит врачом душевным.

Что, что дает любовь веселым шалунам?

Забаву легкую, минутное забвенье;

В ней благо лучшее дано богами нам

И нужд живейших утоленье!

Баратынский пишет апологию страдания и отвергает привычные понятия о счастье.

Хвала всевидящим богам!

Пусть мнимым счастием для света мы убоги,

Счастливцы нас бедней, и праведные боги

Им дали чувственность, а чувство дали нам.

24-летний юноша уже тогда постиг истину: счастье — не в удовлетворении минутных желаний, а в силе чувства, глубине и яркости эмоций, в остроте восприятия мира. И даже в неразделённой любви душевно тонкому человеку возможно обрести блаженство.